世界遺産で国宝の姫路城について、構造や特徴など見るべきポイントを、簡単な説明でまとめました。

「姫路城」は、木造建造物群の傑作である。同時にそれは、白漆喰の使用及び、多数の建築群と屋根の重なりが築く繊細な構成の両面において、合理的機能を卓越した美に結合させている。

引用:文化庁 姫路城

姫路城は連立式天守の壮大な構造で、天守の中に展示してあるジオラマでは、リアルに再現されています。

姫路城は何階建てで、すごいところはどこなのか、高さや大きさ、古い石垣など、魅力を解説していきます。

姫路ラボでは、実際に姫路城に行った体験や、地元の方の口コミを参考に情報を発信しています。歴史や故事については「沿革考証姫路名勝誌(現代語訳)」をベースに、正確な情報をお届けできるよう努めています。

姫路城の構造・特徴とその大きさ

姫路城は、姫路市街の北に位置する姫山と、その周辺の平地を利用して築かれた、平山城です。

小高い山の上に、白壁の壮大な天守が、そびえ立っており、別名「白鷺城」とも呼ばれます。

1601年から8年の建築期間を経て、天守が完成しており、築年数は400年を超えます。

平山城とは

お城の分類のひとつで、平野にある小高い山や丘などを利用して、築かれた城のこと。分類はその他に、山の上に築かれた山城、平地に築かれた平城などがある。

2021年7月時点で、日本国内で25件の登録がある、ユネスコ世界遺産のひとつで、法隆寺とともに最初に登録された文化遺産となります。

姫路城の指定・登録

・1931(昭和6)年 天守が国宝に指定

・1951(昭和26)年 新国宝に指定

・1993(平成5)年 世界文化遺産に登録

姫路城の基本情報

| 所在地 | 兵庫県姫路市本町68番地 |

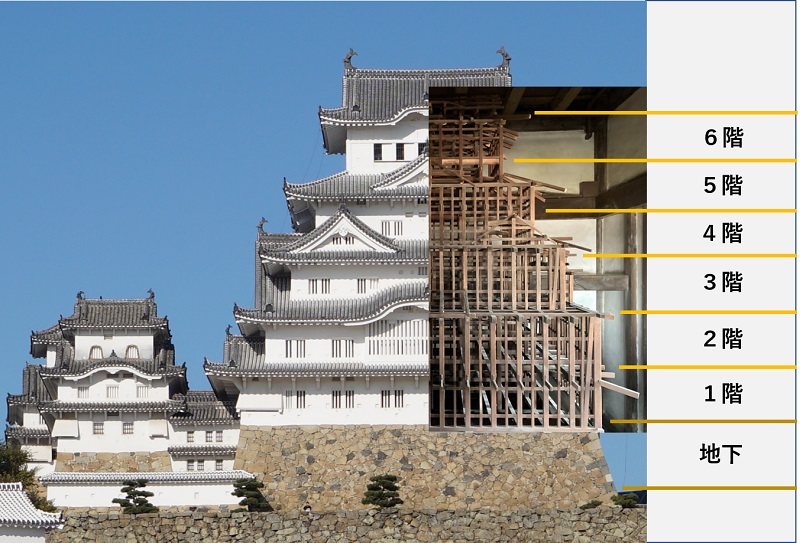

| 階層 | 5層6階、地下1階 |

| 大天守 | 延床 2,409m2 |

| 内曲輪 | 敷地 230,000m2 |

| 築年数 | 約400年 |

姫路城は高さ何mで何階建て?

姫路城が立っている、姫山は高さ45.6mあり、その上に天守台が築かれ、天守の建物が立っています。

姫路城大天守の構造は、5層6階、地下1階となっています。

外から見ると、屋根の数から5階建てに見えますが、城郭建築では階段の構造を「階」で表しますので、6階建てとなります。

石垣の内側は、地下の階層となっており、建物とあわせて、地上6階・地下1階の、7階構成になっています。

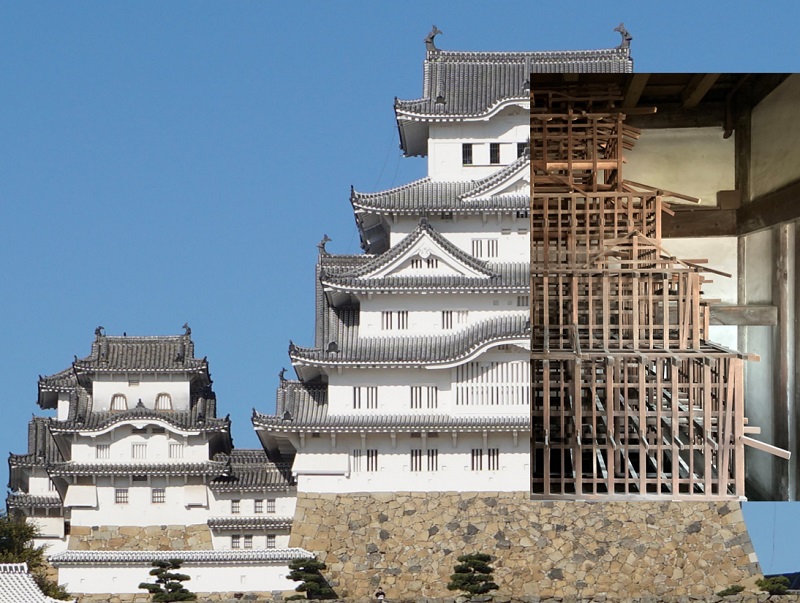

姫路城大天守は、東西2本の大きな柱で支える内部構造となっており、柱は地階から5階の梁(はり)まで通っています。

東西に並んでいる、大きな柱の長さは、24.6mにもなります。(※パンフレットより)

姫路城をつくる際には、大量の石が集められて、基礎となる土台が築かれています。

お城の石垣は、築かれた年代によって技術が異なり、姫路城では、秀吉時代に築かれた部分も見ることができます。

周辺の山々から採石された石もあるといわれ、重い石をどこで採石して、どのように運んだのかと考えると、お城の魅力が広がります。

姫路城の特徴・すごいところ7選

姫路城が、日本一の名城と言われるのには、およそ3つのポイントがあります。

- 建物の構造がよく整っており、形容が秀でて美しい。

- 縄張り(建物の配置)が複雑で、巧妙に設計されている。

- 建築されたものが、比較的よく現存している。

※参考「姫路城の話」橋本政次(平成5)

日本にある城の天守で、江戸時代または、それ以前に建てられて、現存しているものは12天守あります。

姫路城はそのひとつで、最大級の大きさを誇り、日本の城郭建築を代表する、存在となっています。

特徴 ① とにかく白くて美しい

姫路城の美しさを象徴するのが、白漆喰で覆った、その白さです。壁や屋根瓦の継ぎ目など、表面が白漆喰で仕上げられています。

漆喰(しっくい)とは

石灰を主成分とした塗り壁材のこと。姫路城の漆喰は、消石灰、貝灰、すさ、海藻などが使われている。

姫路城の漆喰は、白漆喰総塗籠造という工法が用いられており、薄く何度も塗り重ねられた厚みは、2~3㎝にもなります。

特徴 ② 複数の天守で出来ている

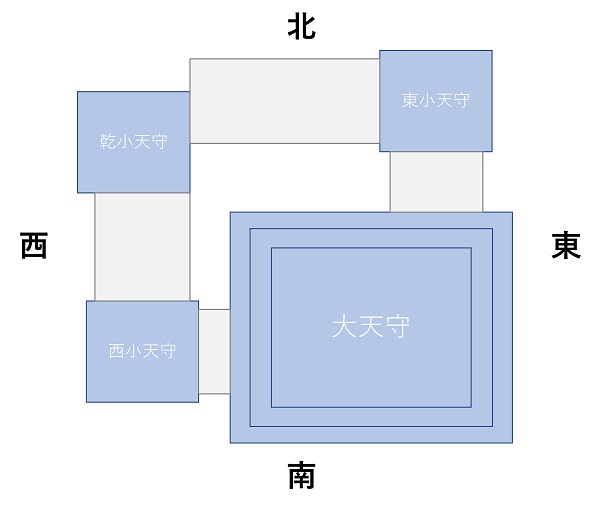

姫路城は、メインとなる南東の大天守に、3つの小天守が四角く配置されて、渡櫓(やぐら)でつながっています。

複数の天守で構成する、この形式・分類を「連立式天守」といいます。

大小4つの天守がならんで、一体的に景観を成しており、見るポイントによって、異なる姿を楽しめるのが特徴です。

それぞれの天守が、等間隔で並んでいるのではなく、微妙にずれて並んでいるのが、美しく見える理由でもあります。

特徴 ③ 大天守が長方形

姫路城は、メインの大天守が、東西に幅広い長方形、他の3つの小天守が、正方形の建築様式で建てられています。

大天守最上階の長方形は江戸時代の様式で、小天守は桃山時代以前の様式となり、二つの様式が併存しているのが特徴です。

小高い山の上に、大きさと建築様式が異なる天守が配置されており、どの角度から見ても、壮大で美しく見えるように建てられています。

特徴 ④ 破風の巧みな配置

姫路城は、破風が各層で巧みに配置されており、千鳥破風、入母屋破風、唐破風、比翼入母屋破風の4種類が見られます。

破風(はふ)とは

屋根を山形にした両端にできる、三角形の部分のこと。城の建築では天守の装飾を目的として配置されることがある。

大天守の第二層が、東西の破風によって、大屋根のようになっており、第三層以上を、その上に乗せたような形になっています。

特徴 ⑤ 屋根の反りの曲線美

姫路城の屋根は、まっすぐな直線ではなく、軒隅に向けて、ゆるやかに反っており、その曲線美が特徴的です。

また、屋根の上のシャチホコ瓦、破風の下にある、懸魚(げぎょ)と呼ばれる、木製の飾り板などで、天守に装飾が施されています。

特徴 ⑥ 狭間がたくさんある

姫路城ではいたるところに、狭間が見られます。主に、丸型や三角形、正方形、縦長長方形の4種類があります。

狭間(さま)とは

天守や櫓(やぐら)、土塀の壁面に開けられた、弓矢・鉄砲を撃つための穴のこと。

姫路城では、約1,000ヵ所ある狭間のうち、片ひざをついて、鉄砲を撃つ時に使われる、居狭間が多いのが特徴です。

特徴 ⑦ 左巻きの縄張り

写真:姫路フォトバンク

姫路城は天守を中心に、左回りに堀をめぐらせ、渦巻き状の3重構造となる、縄張りとなっています。

縄張り(なわばり)とは

敷地に縄を張って建物の位置を決めること。城の場合、天守や曲輪の配置など、基本となる設計のことを指す。

今残っている姫路城の堀は、内曲輪(うちぐるわ)の堀だけですが、その外側には中曲輪(なかぐるわ)、そのさらに外側には外曲輪(そとぐるわ)がありました。

この縄張りにより、天守を中心に3つのエリアを形成し、城下町を区切られた域内に包容しました。

日本では古来より、名古屋城、熊本城、姫路城をもって、日本三大名城といわれてきました。

しかし、熊本城の天守は明治十年に西南戦争で、名古屋城は昭和二十年に太平洋戦争で焼失しています。

それぞれ、その後に復興はしているものの、江戸時代の天守が現存しているのは、姫路城だけとなってしまいました。

今日、姫路城が日本一の名城と言われるのは、戦火を免れ時代を乗り越えながら、江戸時代の様相を残しているのが、理由のひとつだといえます。

姫路城の見るべきポイントをおさえる

建物を見て美しいと感じることは、普段の生活では、あまり多くないと思います。

姫路城を見ていると、天守の美しさと、400年以上も前に、この建物を作り上げた人たちに、関心するばかりです。

姫路は海あり山ありで、姫路城以外にも、行楽スポットがたくさんあります。

また、ナイトタイムの歓楽街には、姫路ならではの食事処や、楽しい飲み屋さんが、盛りだくさんです。

姫路城の観覧と、周辺の街歩きを合わせて、旅行のプランを立ててみては、いかがでしょうか。

海抜 91.9m

‐大天守高さ31.5m

‐‐天守台高さ14.8m

‐‐‐姫山の高さ45.6m

(※パンフレットより)